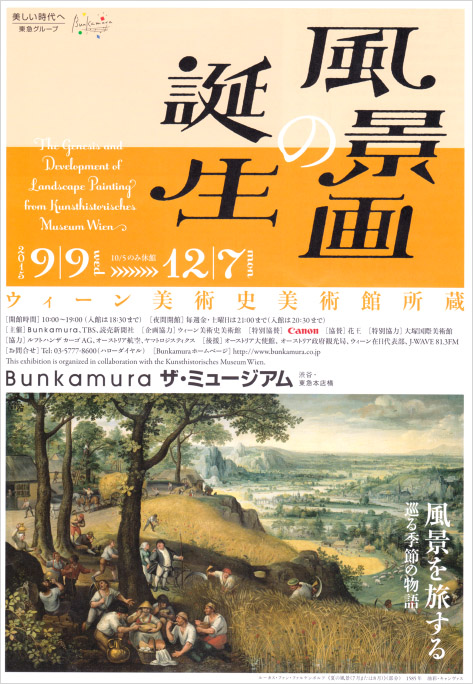

ウィーン美術史美術館所蔵 風景画の誕生

期間:2015/9/9(水)-12/7(月)

会場:Bunkamura ザ・ミュージアム

これも結構前からチラシを見て気になっていた展示で、風景画オンリーってかなり珍しいなぁと思っていました。

土曜日の昼間に行ったのですが、混雑具合は気にしなくても良いレベルですいていました。

そんな大人気そうな展示ではないので、絵が好きな人しか入ってこないイメージです。

Bunkamura ザ・ミュージアムは渋谷駅から歩いて徒歩7分くらいのところにある東急百貨店本店の横にあります。百貨店の広告にも出てますね!

入り口の様子。午後2時くらい…ここはシアターとか劇場とかもあるんですが、人はあまりいなかったです。

中はキレイで、1階にもギャラリーがあり、個展や展示会が行われていることが多いので、寄ってみると面白いのでオススメ。

あとホールにあるカフェがいつも気になるんですが、壁が一切ないとこなのでちょっと一人だと入りづらい…。

会場は地下にあります。

風景画の誕生展の概要

タイトルの通り、風景画のルーツを辿りながら観ていくという展示。

「風景画」が誕生したのは17世紀のオランダ辺りだそうで、16~18世紀辺りのフランドル、オランダ、イタリアなどの絵画を紹介していました。

オーストリアの君主であった「ハプスブルク家」の膨大なコレクションを収蔵している、ウィーンにある「美術史美術館」から約70点ほどお借りしてきたようです。

展示の構成はこんな感じ。

- 第1章 風景画の誕生

- 第1節 聖書および神話を主題とした作品中に現れる風景

- 第2節 1年12カ月の月暦画(カレンダー)中に現れる風景

- 第3節 牧歌を主題とした作品中に現れる風景

- 第2章 風景画の展開

- 第1節 自立的な風景画

- 第2節 都市景観としての風景画

風景画の誕生展の感想

展示数は約70点ということで、少なめの展示数でしたが、1個1個の絵がものすごく細かいので、思った以上に観覧に時間がかかりました。

第1章では宗教画の背景として作品中にある「風景」、第2章では「風景画」単体で描かれるようになったものの展示。

この間に何があったかと言うと、あんまりはっきりとは言えないようですが、宗教改革があったのと、時代の流れで、彼岸の世界(宗教画)から現実世界に目を向けるようになった、のではないかとのこと。

全体的には小さい絵が多いかなぁと思いましたが、第1章2節の月暦画(カレンダー)がものすごかったです。

大きいし、同じテイストで描かれている10枚の絵は圧巻でした。あと雲の中に星座の絵が入っているのが面白いですね。農民生活などを描いてる風俗画っぽいものなのに、空にエビとか女性とか双子とかが、浮いてたりするんですよ!

あと気になったのは「色彩遠近法」と言う技法。

「聖カタリナの車輪の奇跡」(ヨアヒム・パティニール作)と言う絵で、青いほうのチラシに印刷されている絵なんですが、どういう技法なのかよく分からなくて。

で、調べたんですが「色彩遠近法は、色の持つ心理的な作用や視覚的な効果を利用した空間表現法」だそうです。(参考:造形ファイル)

つまりこの絵では、手前は暖色系かつ濃い目の色彩で塗られており、奥に行くに従って青味が増し、薄くなっていく。青の方が遠くっぽく見えるのが人間の心理的作用ってことでしょうか。空の青と同じかな?

チラシ・作品リストなど。

いかがでしたか?

「風景画の誕生」って何だろうと思っていたのですが、流れがわかって楽しかったです。

宗教画や細かい絵が好きな方には、とてもおすすめできる展示だと思います。

おまけ

渋谷駅前の様子…今日はあんまり混雑してません。空がなかなか綺麗で良い日でした。